티스토리 뷰

가끔 살림 : 책꽂이 다시 거실로/생선전과 김치찌개/웨지우드 가스레인지/ 집 밥/ADRENAL FATIGUE/카오만가이/이끼들

Dong히 2021. 12. 21. 15:43

나보다 더 내 속을 잘 아는 유투브의 알고리즘에 의해 아이들을 거실에서 공부 시키고 도쿄대에 줄줄이 진학시킨 어느 다큐를 봤다. (아이를 도쿄대에 진학시키고 싶은 것은 아니에요ㅎ) 그리고 귀가 얇은 나는 또 주섬주섬 하루 방에 있던 책꽂이를 밖으로 꺼내왔다. 당시에는 하루 방이 너무 잠만 자는 곳 같아서 주인 의식 심어 준다고 나름 이유가 있었는데 ㅋㅋㅋ

아니다 다를까 그냥 지나가다가 한 번 보고 뭐 먹으면서 펴 보고 역시 환경은 사람을 키운다.

하루가 학교 가면 바닥에 아무것도 없이 싹 다 치워두다가 학교에서 올 시간이 되면 일부러 어린이 신문, 도감, 책 같은 걸 꺼내 바닥에 펴 놓는다. 그러면 옷 갈아입으면서 보고 바닥에 떨어진 거 줏어 먹으면서도 본다. 제발 뭘 할 땐 한 번에 해라. 한 눈팔지 말라. 이렇게 잔소리 하다가 깨달은 방법. 그래 한 눈을 꼭 팔아야겠다면 이런 걸로 마음껏 팔아.

그러면서 낡은 BOSE CD플레이어를 처분했다. 케군이 총각 때 애지중지 쓰던 건데 클래식한 멋이 있어서 인테리어로 나쁘지 않았지만 맛이 갔었다. CD를 한 번 먹으면 잘 돌려주지 않아… 나올 것처럼 요란한 소리를 내곤 정말 눈꼽만큼만 나와 항상 핀셋으로 빼야했다.

-여보짱, 이거 팔지도 못하고 고치지도 못하고 대형쓰레기로 내 놔도 될까?

-그래~

지금까지 애착있는 줄 알고 말 안하고 있었는데 매우 진작에 말해볼 걸.

밑에 전용 받침대로 쓰인 유리 거치대는 중고거래로 잘 팔았다.

-여보짱 이 벽에 장식장 달아서 달력 같은 거 올릴까?

-아니야. 난 여기는 이렇게 하얗고 넓어서 좋아.

-응? 아 그래?

-응. 여기 맘에 들어.

잘 모르겠지만 케군이 자기 취향에 대해 이야기 하는 경우는 극히 없어서 저절로 존중해 주게 된다.

런천매트를 돌돌 말아 꽂아둬봤다.

어머님 집에서 길쭉한 바스켓을 찾아서 가져왔다.

30년 전에 굉장히 비싸게 산 좋은 거라고 누군가 잘 써주면 고마울 것 같다고 하셨다. 그렇게 말씀하시니까.. 좀 다시 보이는데? 지금은 드럼채를 꽂아두었다.

요즘은 이런 거실에서 살고 있다.

추짱 태우고 둘이 신주쿠교엔에 운전해서 갔다온 날, 예정에도 없이 그냥 우리집에 데려와서 (사실 집에 뭐가 있는 것도 아니었음) 밥을 먹였다.

같이 흰살 생선 하나 슈퍼에서 사 와 생선전을 부쳐줬다. 기름에 전 굽는 냄새에 우리는 마음이 배불러 온다. 한국사람에게 전 부치는 냄새는 상당히 특별하다고 생각했다. 그 풍요롭고 정겹고 일상과 다른 설레임.

중간에 냉동고 구석에 뭉쳐져 있는 돼지고기 목살을 찾아 유레카를 외치며 시어빠진 김치 국물을 잔뜩 넣어 김치찌개도 끓였다. 내 손모가지 잘했다.

하루도 좋아하는 생선전

케군이 후루사토노제 ふるさと納税로 맛있는 돼지고기를 잔뜩 받았다. (대도시에 사는 사람이 관할 도시가 아닌 다른 지방자치에 주민세를 낼 수 있는 제도. 세금을 받은 지방은 답례로 특산품을 선물로 주고 국민은 어차피 내야 하는 세금 손해 없이 물건을 받을 수 있어 아주 윈윈인 시스템이다) 그래서 자주 나베파티.

쑥갓무침, 양배추 볶음, 김말이, 돼지고기 두부말이, 햄 샐러드, 오뎅

두부를 넣고 돼지고기로 돌돌말아 굴소스에 볶았다.

하루가 좋아하는 가스 박물관에서 예전 주방기구들을 볼 수 있었다.

이건 무려 1953년에 웨지우드사에서 나온 가스렌지. 그릇으로만 유명한 줄 알았는데 이런 것도 만들었구나. 그건 그렇고 현대 기구랑 너무 비슷해서 정말 놀라웠다. 반세기 전에 이미 완성체가 등장했었다니. 당시 사람들의 여유로움이 느껴져 질투난다.

그리고 이건 1955년 일본 사람들이 썼다는 토스터기. 아니 왜 쌀 먹고 자란 사람들이 빵만 굽는 기계가 필요했냐고 그것도 1955년에. 얼마나 누리고 살았던 거야. 이런 걸 보면 그 당시의 격차가 어느정도였는지 실감이 난다. 한국은 불도 들어오지 않는 집에 아직도 짚신을 신는 곳도 많고 한국전쟁으로 초토화가 되어 있는 시절이었을 것이다.

이건 또 뭐야… 1966년에 사용했던 적외선 스토브?

너무 예쁘다….. 그 밖에도 빨래 건조기 (건조만 할 수 있는 오일 히터) 다리미, 밥솥, 냉장고 우리가 지금 쓰고 있는 주방 기기들과 거의 다르지 않은 모습이었다.

옆 나라 주부들이 이런 거 쓰고 있을 때 주권 찾느라 갖은 고생하고 한국 전쟁 겪고… 그런데도 봐라! 새나라 운동하고 피터지게 공부하고 유학가고 외화 벌고 엄청난 속도로 쫓아 왔다. 지금은 더 큰 집에서 외출하고 돌아오면 스타일러에 옷 소독하고 주말에는 빔 프로젝터로 집에서 영화보고 더 누리는 것 같다. 소니보다 엘지 텔레비전이 훨씬 선명하고 가볍고 튼튼한 건 일본 사람 빼고 전 세계가 아는 사실.

아… 참. 전시는 전시일 뿐. 팔이 안으로 너무 굽었나. 보는 내내 머릿 속 수다가 시끄러워 피식- 하고 웃음이 나왔다.

히지키 (톳나물) 들어 간 오니기리는 냉동.

내가 제일 좋아하는 음식은 ‘일본 조식’ 메뉴. 밤에도 낮에도 언제 먹어도 좋다. 제일 좋아한다는 말은 정확하지 않고 제일 질리지 않는 음식이라는게 맞을 거 같다.

이 날은 뽀얗게 닭 국물로 나베.

어느 날의 아침 밥.

두부랑 계란을 섞어서 전자렌지에 찐 다음 철판에 펴고 위에 치즈를 넣어 토스터기에 구웠다. 마지막에 후추를 촵촵. 먹을 때 핫소스를 츕츕 뿌렸다. 계란피자 느낌.

혼자 생각해 낸 메뉴라 이름은 딱히 없음.

동그랑 땡 같은 참치전, 김치, 샐러드, 버섯 닭고기 두부 국.

고기랑 야채 넣고 전기밥솥에 그냥 취사를 눌러버린다. 그리고 고기가 야들야들해지면 냄비에 옮겨닮아 부서지기 쉬운 버섯, 두부 같은 걸 더해 한번 더 끓인다.

그냥 아무거나 전골.

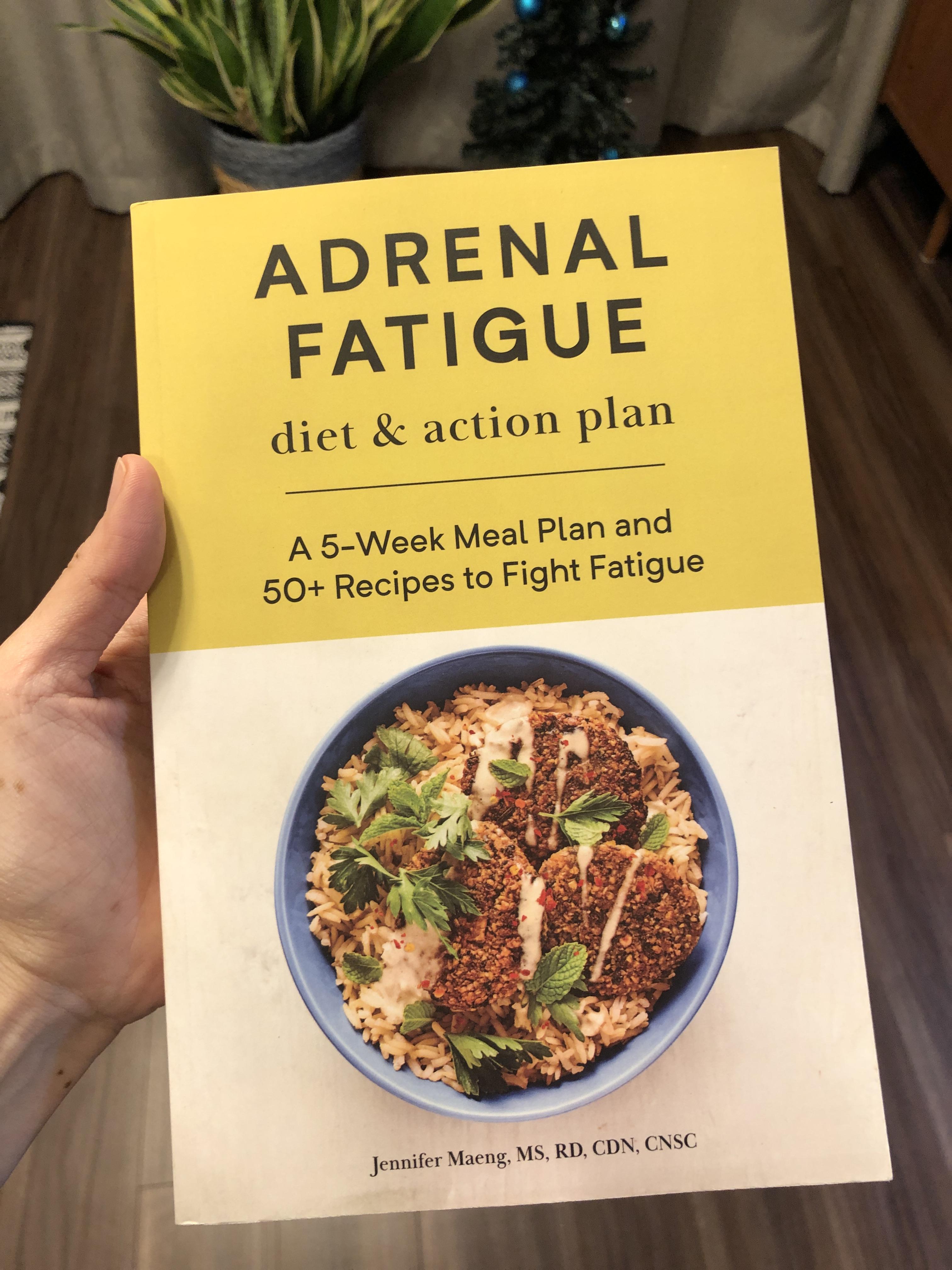

미국에 사는 초등학교 동창이 책을 출판했다. 어릴 때 가족들과 이민을 간 뒤로 영양학 쪽으로 진학했는데 (미모도 뛰어나 미스코리아 대회도 나가고 모델 활동도 했었다) 아이 낳고도 여전히 책 출판, 강의 등을 하며 멋지게 사는 친구. 20대 때 맨하탄 한 가운데에 한국 레스토랑을 오픈했단 이야기 듣고 리스펙을 넘어서 쇼킹했던 기억이 난다. (지금은 문을 닫았습니다)

아마존에서 검색이 되길래 일본에서 시켜봤다.

잊어버릴 때 쯤 배달이 되었다. 책 표지가 벨벳처럼 보들보들해서 신기했다. 여기서 따라할 수 있는 레시피는 없지만 책을 만지고 있으면 그녀의 파워가 느껴지는 것 같아 마치 부적같은 기분이 들었다.

저녁밥으로 스파게티.

하루는 까르보나라를 좋아한다.

몇달 전에 케군이랑 하루가 사 온 이끼.

LED전등을 켜서 깨워주고 꺼서 재워줘야 한다는데 그걸 내가 하고 있다. 나는 이끼 식구들을 집에 들이는걸 결사 반대한 사람인데 내가 왜 얘네들을 재워주고 있나.. 어디 누가 저 불을 켜나 두고 본 날도 있었는데 하루 종일 아무도 안 키더라고.

이끼라도 작꼬 어린것들이 깜깜한데 있는게 맘에 걸리는 건 모성애야 뭐야. 보다 못해 내가 불을 켰다.

이제 얘들이 죽어가면 내 탓이 되는 거야. 망할.

참 두부를 많이 먹었네.

대충 찌그린 두부랑 야채를 넣고 간을 해서 볶았다. 너무 맛있다. 오키나와의 두부 참푸루 같은 느낌도 나고.

마마토모들이랑 모여서 반찬들 몇개 모아 밥을 한 끼 같이 했는데 금손을 가진 친구가 쉬폰케잌을 구워왔다. (마침 할로윈이었다.) 케잌이 쪼올깃, 쫀쫀했다. 아마 올리브 오일 때문이라고 했다. 빵 만들때 오일도 넣는구나. 그게 쫄깃한 식감을 만드는 구나.

주말 아침.

어느 저녁.

소고기랑 무를 밥솥에 넣고 취사 눌러 만든 소고기 뭇국. 하루가 무국을 참 잘 먹는다.

마를 찐 다음 으깨서 만든 부침개.

마, 가츠오부시, 참기름, 소금, 김으로 무쳐먹음.

시댁을 통해 선물로 들어 온 ‘마’가 한 박스 있어서 한 동안 계속 여러가지 ‘마’ 음식을 양산했다.

타이식 치킨라이스를 사 봤다. ‘카오 만 가이’?

동봉 된 스프랑 쌀을 섞어 위에 닭고기를 한 덩이 넣고 (닭고기는 따로 사야 함) 취사를 누른다.

밥솥에서 심각하게 이국적인 냄새가 풀풀… 큰일났다 이거 너무 본격적이라 못 먹는거 아닌가 불안했지만 냄새만 그랬지 진짜 끝내주게 맛있었다.

쓰고 보니… 우리집 싸구려 밥통이 너무 열일하네 ‘ㅂ’ 집에가서 쓰다듬어 줘야겠다.

'살림 하는 여자' 카테고리의 다른 글

| 2022년 1월 집밥/일상/착장 (6) | 2022.03.04 |

|---|---|

| 착장인 척 일상사진 2021년 12월 (10) | 2022.01.26 |

| 2021년 10월 늦가을부터 12월 초겨울 착장 (8) | 2021.12.16 |

| 2021년 늦여름 데일리 착장 (10) | 2021.11.09 |

| 여행의 마무리는 디톡스 : 유지어터의 붓기 빼기 (정상에서 마름 다이어트) 생리 주기와 체중에 대해 (10) | 2021.10.23 |

- Total

- Today

- Yesterday

- 일곱살

- 여행

- 도쿄생활

- 육아일기

- 괌여행

- 착장샷

- 한국여행

- 바베큐

- 온천여행

- 홋카이도

- 하와이

- 하루한국

- 도쿄카페

- 북해도

- 영어공부

- 도쿄

- 여름방학

- 집밥

- 여름휴가

- 하루

- 도쿄일상

- 긴자

- 마흔살영어

- 가마쿠라

- 일본여행

- 일본생활

- 도쿄여행

- 여름여행

- 한국

- 카페

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |